ブログ

Blogカテゴリ一覧Categories

- 全て

- 病院からのお知らせ

- 予防

- コロナウイルス特集

- 猫の病気

- サプリメントの話

- フードの話

- 栄養学

- 解剖学

- 感染症

- 眼科

- 血液検査

- 歯科学

- 獣医師のお勉強メモ

- 循環器

- 生理学

- 点滴

- 統計学

- 皮膚科

- 薬の話

- 整形外科

- 先端科学

- スタッフブログ

- 院長ブログ

- 未分類

不妊手術のお話

2022年9月30日(金)

こんにちは。

今回は、メス犬の不妊手術についてお話してみたいと思います。

メス犬が、交配すると妊娠することができるようになる能力(生殖機能)が備わることを、性成熟と呼びます。犬が性成熟に達する時期は、

小型犬では8~10か月齢

大型犬では10~12か月齢

が一般的です。

メス犬の発情期は、性成熟に達してから超高齢になるまで、通常は1年間に1~2回訪れます。人間の場合は、閉経がありますが、犬のメスは人間の肉体年齢に換算すると50歳前後である7~8歳でも妊娠は可能で、人間でいう閉経は訪れません。個体差があるので、何歳まで発情出血があるのかは一概には言えませんが、超高齢犬になって、全身の機能が低下しない限りは、シニア期以降も発情出血が見られるケースが多いです。反対に、明確な出血がないように見えることもあります。個体差が大きいのが特徴です。

メスは、発情出血がある、発情前期に入ると、外陰部(尿が出る方)が次第に腫れて大きくなります。そのため、違和感を覚えて陰部をしきりに舐めたり、頻尿(尿の回数が多く、1回の尿量が減ります)になったり、不快感を抱いて飼い主さんについて回るなどの行動が見られる犬が少なくありません。なかには、食欲が減り、ご飯を食べないようになる犬もいます。飼い主さんにしがみついて腰を振るマウンティング行動を見せる犬もいるでしょう。ただし、これは、性的な興奮が原因で行っているのではなく、陰部の不快感を取り除こうとしている可能性もあります。

また、不快感やストレスから、普段はおとなしくてフレンドリーなのに飼い主さんに対して攻撃的になったり、発情出血後の「偽妊娠」という時期には巣作りや疑似的な子育てをしているような感じで、ぬいぐるみなどを肌身離さず守るメス犬もいます。

身体的、精神的の両側面から、ストレスがかかっている状態といえるでしょう。

飼い主さんが、愛犬の妊娠出産を希望しない場合、獣医師は、卵巣子宮全摘出術をはじめとした、不妊手術をお勧めすることになります。

それでは、動物病院で不妊手術をお勧めする理由についてお伝えします。

不妊手術をするメリットとして挙げられるのは、主に3つです。

①乳腺腫瘍の発生率を下げること

②子宮蓄膿症の予防

③発情中の生活に関する問題の解消

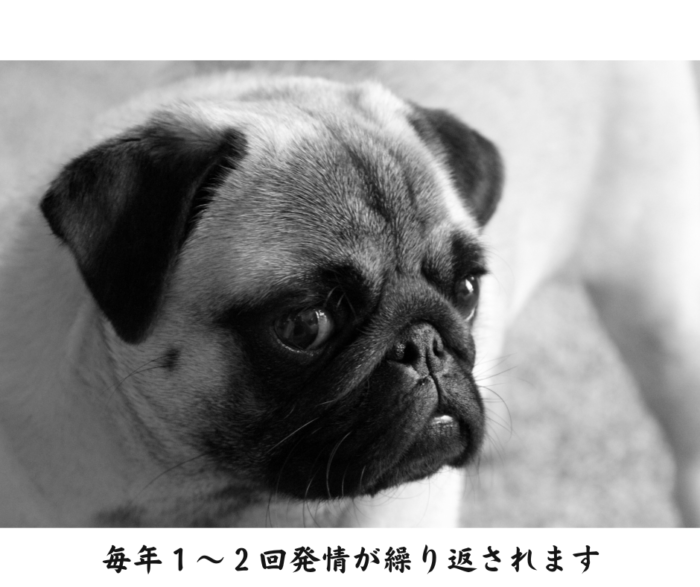

①乳腺腫瘍は、乳腺にできる腫瘍のことで、悪性だとガンといいます。不妊手術をすることによる、乳腺腫瘍の予防効果は、初回発情前では99.5%、1回目の発情後では92%、2回目の発情後では74%、2.5歳以降では予防効果なし。ということが分かっています。

②子宮蓄膿症は、子宮に膿がたまる病気で、性ホルモンが出続けることで起こりやすくなる病気です。動物病院の現場では、不妊手術をせず、出産をしないメス犬に、高齢になってから発症することが多い印象です。必ずしもかかる病気ではありませんが、犬特有の性ホルモンの動きが影響し、子宮蓄膿症にかかることが多いです。年齢に伴う、麻酔のリスクが高まる年齢で病気になるため、命にかかわる状態になるケースも見られます。犬は閉経がないため、発情出血だと思っていたら子宮蓄膿症だった。という場面に遭遇することもあります。

③発情と生活 不妊手術を受けることで発情がなくなります。発情が起きるとどのようなことに注意しなければならないのか、お伝えしますね。

メス犬の発情期には、散歩に行っても問題はありませんが、ほかの犬との接触は避けましょう。散歩中にオス犬めがけて駆け寄ってしまうこともあるので要注意。しっかりとリードを握っておき、交通事故を予防してください。

ドッグランやトリミング、ペットホテルの利用については、発情前期と発情期には控えなければなりません。発情期特有のフェロモン臭がオスを興奮させ、オス犬が一緒にいるスペースではオス同士のけんかの原因になったり、予期せぬ妊娠につながるからです。

もし、愛犬を預けての旅行が、発情前期や発情期と重なってしまったら、ペットホテルで他の、特にオス犬がいる状況では興奮によるオスの鳴き声などで施設の近隣から苦情が来ることもあるので何かほかの方法を考えなければ旅行に行けないことになるかもしれません。

血液で施設を汚してしまったり、ほかの犬を興奮させたり、フェロモン臭で他の人を不快にしたりしないよう、発情期のわんちゃんとの旅行はあきらめる方もいます。

発情出血がある間は、犬用のおむつや、人間の生理用品を入れられる犬用パンツを利用される方も増えてきました。家具や床材などを血液で汚さずに済むので、利便性はありますが、陰部周辺の通気性が悪くなることで、皮膚炎になるケースも見られます。皮膚のかゆみに弱い犬にとって、発情出血中のストレスは倍増されます。紙おむつなどは、こまめに取り換えると同時に、皮膚の状態を健やかに保てるように注意する必要があります。

近隣や同居で発情期のメスがいることで、オス犬が興奮し過剰に吠える、遠吠えのような声で鳴くこともあります。屋外飼育をしているオス犬が、発情期のメス犬のフェロモンに反応して脱走することもあるほどです。メスが発情期の間は、近くのオス犬の行動にも気をつけておく必要があります。

以上のような3つのポイントについて、メリットがある不妊手術ですが、デメリットについてもまとめておきますね。

最も大きなデメリットは、手術後、肥満になる可能性が非常に高いという部分です。不妊手術を行うことで、ホルモンバランスが変化し、自由に食事を食べられるように飼育すると食事量は22%増加するとされています。それに対して、必要なカロリーが30%減少することも分かっています。手術前と同じ食事を与えているだけで、食事の量を30%減らさないと、肥満につながるということになります。

肥満は、「関節疾患、心臓疾患、下部尿路疾患、糖尿病、皮膚疾患」の発生リスクを高めることが知られています。

ただ、そのことを知ったうえで、食事の選択、運動管理について配慮すれば、適正体重を保つことは難しいことではありません。獣医師とよく相談してください。お勧めのお食事をご用意いたします。

次に考えられるデメリットは、不妊手術に関する全身麻酔と手術のリスクです。成犬になるまえに手術を行うリスクについて心配されることが多いですが、まだ小さいうちに行うことによって、傷も小さくて済みますし、麻酔の量も少なくて済みます。不妊手術は、適切に行えば、決して危険な手術ではありません。麻酔や手術を行っても大丈夫なのかどうかなど、全身のチェックや血液検査などの術前検査をしっかり行います。近年、疼痛管理(痛みにたいする処置)の研究も進み、通常の生活レベルを保ちながら、術後期間を過ごせることが多いです。

最後に、稀にではありますが、中型犬以上のサイズの犬では、不妊手術によて尿失禁の症状が出るケースもあります。これは、卵胞ホルモンを投与することで改善が見込めます。

まとめ

愛犬がメスの場合、妊娠と出産に関するメリットデメリットをふまえて考えたうえで、妊娠出産をしない飼育を選択されるのであれば、乳腺腫瘍の予防効果に関係することを考慮し、不妊手術をうける「時期」に配慮する必要があります。不妊手術を受けることで得られるメリットとしては、

健康面では、性ホルモンによって引き起こされる病気の予防になったり、発情期に抱えるストレスを取り除いてあげられること。

生活面では、発情に伴う、飼育の問題や飼い主さんの生活スタイル、旅行などのスケジュールに影響が出ることがなくなります。

デメリットとして、太りやすくなる、麻酔のリスク、稀に中型犬以上のサイズでの尿失禁がありますが、どれも、そのデメリットに対する理解を深めることで対応できると言えるでしょう。

以上のことから、当院では、仔犬をお迎えしたときに、不妊手術についての説明をさせていただいております。ご家族でよく話し合い、ご不明な点はお気軽にご相談ください。