ブログ

Blogカテゴリ一覧Categories

- 全て

- 病院からのお知らせ

- 予防

- コロナウイルス特集

- 猫の病気

- サプリメントの話

- フードの話

- 栄養学

- 解剖学

- 感染症

- 眼科

- 血液検査

- 歯科学

- 獣医師のお勉強メモ

- 循環器

- 生理学

- 点滴

- 統計学

- 皮膚科

- 薬の話

- 整形外科

- 先端科学

- スタッフブログ

- 院長ブログ

- 未分類

猫を迎え入れたらすること:②-1寄生虫検査

2024年6月10日(月)

こんにちは🙂今回は猫を迎え入れたら病院ですることシリーズ第2段!

寄生虫についてです。

こちらは特に元々外で暮らしていた猫にとって重要な項目となります◎

寄生虫と言ってもたくさんの種類がありますが、

これらは大きく分けると外部寄生虫と内部寄生虫に分けられます。

今回は外部寄生虫についてのお話しです。

外部寄生虫とは、体内ではなく体の表面や耳などに寄生する虫たちのことで

ノミ、マダニ、ミミヒゼンダニ等が含まれます。

『ノミ』

ノミは動物の体に寄生し吸血します。この吸血時に、ノミの唾液が寄生されている動物の体の中に入ることでアレルギー反応が出ることがあります。

また、ノミを介して動物間で感染が広がっていく病気もあります。ノミが病気の運び屋として働くということです!!

『マダニ』

マダニも動物の体に寄生し吸血します。

マダニ一匹一匹が吸血する量は少ないですが、これがたくさん寄生すると貧血を起こしてしまいます。また、マダニもノミと同じように病気の運び屋となることがあります!!

(ノミとマダニが運ぶそれぞれの病気については、また別の機会にお話しできればと思います)

『ミミヒゼンダニ』

動物の耳に寄生し、痒みを引き起こします。また、乾いた黒い耳垢が出てくることも特徴のひとつです。

痒いから耳を掻く→耳に傷ができる→化膿することで外耳炎に繋がることもあります。

*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*.。.*゚*.。.*゚*.。.

これらの検査方法は目視で確認👀することです。

皮膚の表面を直接見たり、耳垢などを顕微鏡で観察します。

もし見つけた場合は駆虫薬で対処します。

また、これらには予防薬があります。

予防薬は1種類ではなく、投与スタイルや間隔が異なる様々な種類があるため、主治医の先生と相談してなにを使うか決めてください。

猫を迎え入れた最初だけでなく、

定期的に病院に行き予防することをお勧めします!!

猫を迎え入れたらすること:①ワクチン接種

2024年6月9日(日)

こんにちは🙂今回は猫を迎え入れたら病院ですることシリーズ第1段!

ワクチン接種についてお話ししたいと思います。

我々が自分のワクチンを打ちに行くときは、これから自分は何に対してのワクチンを打つのか明確にわかっている状態で病院に行くと思います。

では、猫ちゃんのワクチンはなにを予防しているのかご存知でしょうか。

猫のワクチンには、コアワクチンとノンコアワクチンが存在します。

コアワクチンとは全ての猫に接種したいワクチンで、

ノンコアワクチンは感染リスク(よく外に出る子や野良猫との接触機会がある子)があるかどうかによって打つ必要があるかを判断するワクチンです。

ここでは、コアワクチンについてをお話ししたいと思います

猫のコアワクチンとは、3種混合ワクチンのことを指します。

これは名前の通り3種類のウイルスに対応しています。

•猫カリシウイルス

•猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス

•猫汎白血球減少症ウイルス

これを子猫は複数回、それ以降は年に1回を目安に接種します。

(適切な接種回数や間隔はその子によって異なるので、主治医の先生と相談してください。)

それでは、このウイルスに感染するとどのようになってしまうのか

それぞれ詳しくお話しします。

<猫カリシウイルス>

いわゆる猫風邪の原因ウイルスです。

ウイルスを体内に持つ猫の分泌物(=唾液や鼻水等)や空気を介して感染します。

発熱、くしゃみ、鼻汁等人間の風邪に似た症状から関節炎、口腔内の潰瘍、肺炎など様々な症状を起こします。

また、体内にウイルスが存在するものの症状を示さないタイプもあります。このタイプは感染源として特に注意が必要です。

(口の中の潰瘍等はなかなか気づきにくいですが、口の中が痛いが故に『ご飯を食べない』や『グルーミングが出来ず毛並みが悪い』ということに繋がっている可能性もあるので参考にしてみてください😌)

<猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス>

こちらも猫風邪の原因となるウイルスで、これの正体はヘルペスウイルスというものです。

先ほどのカリシウイルスと感染経路も症状も似ているのですが、こちらは重度の結膜炎を起こします。

また、ヘルペスウイルスは一度感染すると永続的に体内に存在し続けるため、一度回復してもストレスにより再び症状が出ることがあります。

<猫汎白血球減少症ウイルス>

こちらの正体はパルボウイルスです。

ウイルスを体内に持つ猫の唾液や糞尿、血液が口に入ることで感染します。

このウイルスの感染力はとても強く、直接ウイルスを持つ猫に接触していなくても、人間の手や周囲のものに付着してしまった唾液等を介して感染してしまうことがあります。

症状としては、下痢や腸炎などの消化器症状をメインに引き起こします。重度の下痢から脱水を引き起こし、最悪の場合死に繋がる可能性もある危険なウイルスです。

また、その名の通り白血球が少なくなるため免疫が低下し他の感染症に罹りやすくなったり、幼い頃に感染すると脳の形成不全を起こしたりもします。

*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚

これら3つの病気を予防できるのが、3種混合ワクチンです。

しかし、ワクチンにはアレルギー反応等の副作用も存在します。

今までワクチンを打って副作用が出たことがないという子でも、ワクチン接種時は毎回気を抜いてはいけません!!

その日の体調を含めしっかりと主治医の先生と相談してからワクチン接種してください😌

猫を迎え入れたら…

2024年6月7日(金)

猫はすごく可愛いです。

頭の先から尻尾の先まで余すことなく可愛い、

ただ歩いているだけで最高に可愛い魅惑の生き物です。

この世には、ネコを飼いたいけど具体的に何をすればいいかわからないし、それがハードルとなりなかなか猫ちゃんの底なし沼に飛び込む一歩が踏み出せない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、そんな方へ最初の一歩を踏み出すお手伝いができるように『猫を迎え入れたら病院ですること』をご紹介したいと思います。

*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.*.。.

猫を迎え入れたら病院ですることは、大きく分けて4つ。

①ワクチン接種

②寄生虫検査

③ウイルス検査

④避妊•去勢手術 です。

…これだけ見ても、寄生虫ってなに?ウイルスってなんの?というかワクチンってなにを予防してるの?というお話なので、

これから3回に分けてそれぞれを詳しく説明していきたいと思います!!

(④の避妊•去勢手術については他のページでご紹介しているので、そちらを見ていただければと思います🙇)

猫伝染性腹膜炎の治療

2024年5月24日(金)

猫伝染性腹膜炎の治療:希望と挑戦

猫伝染性腹膜炎とは?

猫伝染性腹膜炎(FIP)は、猫における致命的なウイルス性疾患で、猫コロナウイルス(FCoV)によって引き起こされます。FCoVは一般的に無害ですが、一部の猫では突然変異を起こし、FIPに進行することがあります。この病気は腹部や胸部に液体がたまり、全身に炎症を引き起こします。

FIPの症状

FIPには湿潤型と乾燥型の2種類があります。ウエット型では、腹部や胸部に液体がたまり、腹部膨満や呼吸困難を引き起こします。ドライ型では、腸や肝臓などの内部器官に炎症が広がり、発熱、食欲不振、体重減少などの症状が見られます。どちらの型も進行が早く、致死率が高いのが特徴です。

伝統的な治療法

従来のFIP治療は対症療法が中心であり、症状の軽減を目的としていました。抗生物質や抗炎症薬、利尿薬などが使用されることがありますが、根本的な治療法はありませんでした。そのため、多くの獣医師が安楽死を選択せざるを得ない状況でした。

新しい治療:GS-441524

近年、抗ウイルス薬GS-441524がFIP治療において注目を集めています。この薬は、FIPの原因となるウイルスの複製を阻害し、高い効果を示しています。多くの臨床試験で、GS-441524を使用した猫の多くが完全に回復した例が報告されています。

GS-441524の入手と治療の現状

GS-441524は現在、一部の国で利用可能ですが、正式な薬事承認を受けていないため、入手が難しい状況です。獣医師の指導の下で治療を行う必要がありますが、違法に取引されることもあるため、注意が必要です。飼い主は信頼できる情報源から薬を入手し、獣医師と密に連携することが重要です。

治療にかかるコストと時間

GS-441524による治療は、高額な費用がかかることがあります。また、治療期間は通常12週間程度で、毎日の注射が必要です。これにより、経済的および時間的な負担が大きいことが課題となっています。

飼い主ができること

FIPと診断された場合、飼い主としてできることは、早期発見と迅速な治療開始が鍵です。また、ストレスを減らし、免疫力を高めるための適切な環境を整えることも重要です。さらに、信頼できる獣医師との連携を強化し、最新の治療法や情報を常に把握しておくことが求められます。

未来の展望

FIP治療はまだ多くの課題がありますが、GS-441524のような新しい薬の開発により、多くの猫が救われる可能性が広がっています。今後、より多くの研究が進み、安全で効果的な治療法が普及することを期待しています。

おわりに

猫伝染性腹膜炎は恐ろしい病気ですが、新しい治療法の登場により、希望が見え始めています。愛猫の健康を守るために、飼い主として常に最新の情報を収集し、適切な対策を講じることが大切です。

与野駅前院 駐車場増えます!

2024年1月31日(水)

こんにちは、与野駅前動物病院です。

2024年2月から、駐車場が増えることになりました!

場所は、以前提携していた西野駐車場の隣になります。

まだ病院の看板などはご用意できていません…

そのためご不明な点はお電話いただければと思います。

現在ご案内中の西野駐車場は2月17日までとなり

2月からコインパーキングは対応不可となりますのでご注意ください!

北与野院臨時休診のお知らせ

2023年12月28日(木)

誠に勝手ながら

1月11日

は北与野院終日休診とさせていただきます。

何かございましたら、与野駅前院か南与野院にご連絡下さい。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。

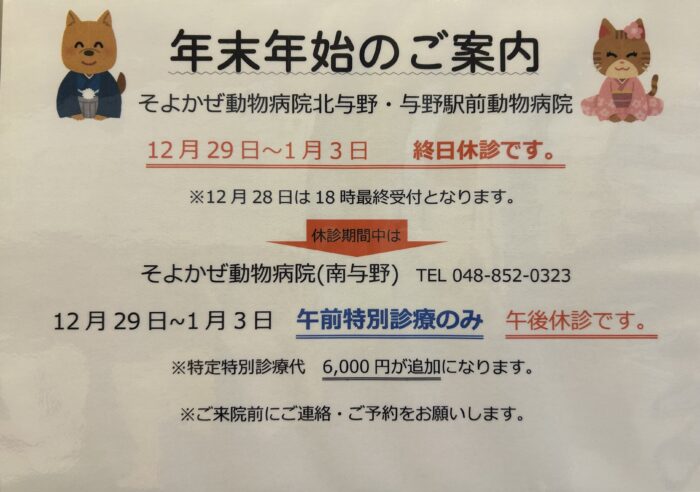

年末年始について

2023年12月28日(木)

年末年始の日程のお知らせです。

12月29日(木)〜1月3日(水)は

南与野院にて午前中(10時〜13時)のみの特別診察になります。

北与野院・与野駅前院は終日休診とさせていただきます。

この期間の診察は診察の料金に加えて別途特別診察料(6,000円)がかかりますのでご了承ください。

診察ご希望の方は必ず事前に南与野院へのご連絡をお願いいたします。

南与野院 TEL:048-852-0323

※特別診察期間中でのフードの購入やお薬の処方はできません。

肺高血圧症

2023年2月15日(水)

肺高血圧とは,「肺動脈圧が異常に上昇してしまうこと」を言います。

肺動脈圧が上昇する原因は以下の3つにあります。

①肺の疾患により、肺血管の以上をきたす場合

②血栓などの血流障害によって引き起こされる場合

③フィラリアなどの寄生虫による心臓疾患

『肺動脈圧=右室圧』であるため, 肺高血圧があるかどうかの診断は,結果的に、肺動脈圧あるいは右室圧が異常に上昇している所見をみつけることで診断します。

肺動脈圧が上昇していれば、肺動脈弁逆流(2.5m /s以上)や三尖弁逆流(2.8m /s以上)が確認されます。

さらにその圧力のために肺動脈の血流障害(A CT/ET)や

心室中隔の扁平化などの所見がエコーで確認されます。