カテゴリ一覧Categories

2022年2月28日(月)

こんにちは!

明日から3月に入りますね!

3月と言えばノミダニ予防シーズンが

始まります!

今年もマイフリーガード(スポット剤)、

ネクスガード(おやつタイプ)はシーズン分

まとめてご購入いただくと1個分がサービスに

なりますのでお得です!

また今年はもっとお得な特別キャンペーン

もあるんです!

ネクスガードスペクトラ

(ノミダニ、フィラリア共通駆虫薬)を

12個(1年分)まとめてご購入いただくと

1個分サービス+フィラリア検査が無料に

なるんです!!!

今年12個まとめてご購入いただき

通年投与していただければ、

来年はフィラリア検査は不要になります!

お薬も色々種類があり、

特典内容も様々なので詳しくは

お電話や受付にて気軽にお問合せください。

※ネクスガードスペクトラはフィラリア検査で陰性を確認してからの処方になります

2022年2月28日(月)

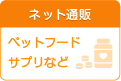

戦争は全てを変えてしまう。

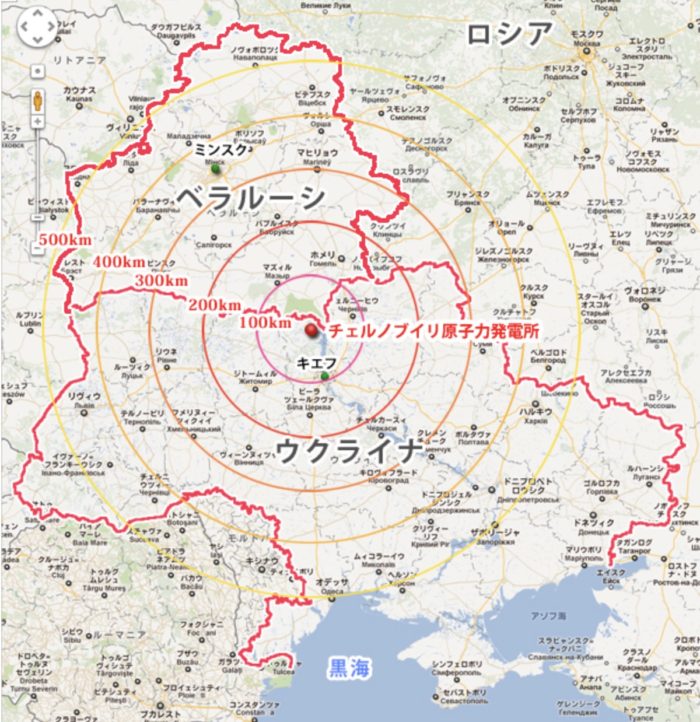

2022年2月25日ウクライナとロシアの戦争が起きました。まさに侵略戦争です。

中国のオリンピックを終えたばかりなのに、今回、突如、軍事行動を起こしたロシア政府。

プーチンは核兵器の使用も辞さない考えで、諸外国に手を出すなと威嚇しております。

今回のウクライナ問題の背景には色々考えさせられます。

実はこうなる前からいろんな布石が見え隠れしていたのを覚えています。

中国はおそらくオリンピック直前からこうなることを予想していたと考えていたお思われます。

なので、オリンピック開催中はロシアは軍事行動を起こさない代わりに、中国に後ろ盾を約束したのでしょう。げんにオリンピック中は軍事行動はありませんでした。

中国のオリンピックの前に習近平とプーチンは会談をして、その時に今回の軍事行動の後ろ盾を中国に迫ったと考えられます。

実はロシアのウクライナ侵攻は今回が初めてではなく、前回のソチオリンピック直後もプーチンはウクライナ東部に侵攻して多くの死者が出たのも記憶に新しいです。

今回もオリンピック直後にウクライナ侵攻しています。

ここで

少しロシアとウクライナの関係についてひもといていきます。

「ウクライナと聞いて皆さんは何を思い浮かべますか?」

私はチェルノブイリです。その事故の時にキエフは当時のソ連に見捨てられました。

このことを発端にウクライナ国民感情的に反共産主義の感情を有していたのは想像できますし、

そして、事故の責任はソ連ではなく、ウクライナにあるとして、歴史の闇に葬り去られました。

その後、ソ連の崩壊が生じました。

1991年にはウクライナはソ連から独立。

しかしその後、2014年にウクライナは経済破綻。この経済破綻は旧ソ連からの国際間の流通分断によってもたらされました。

そしてウクライナはたまらず、ロシアに経済援助を求めます。

ロシア政府は経済援助をする代わりに、西側諸国のNATO入りを認めないように要請しました。また、クリミア危機と呼ばれ、ウクライナのクリミア半島が事実上ロシア領になるなど、ウクライナとロシアの紛争はくすぶっていました。

しかし、今回、ウクライナはNATO入りを求めたことにより問題が表面化してしまった。

プーチンとしては裏切られた感じです。

権力を有し、世界最高の軍事国家のメンツを保つために軍事行動に出ました。

「なぜロシアがウクライナにこだわるのか?」

1、プーチンによるウクライナに対する感情的な問題

ソ連からウクライナが独立してその後、経済的な支援をしていたのにもかかわらず、NATOに加盟されるのは裏切り行為と考えて報復攻撃をしている。

2、西側諸国に対する天然ガス供給窓口を守る

ウクライナは西側のNATO諸国に天然ガスを補給するパイプがロシアからウクライナ経由で供給されています。

3、ウクライナがNATOに加盟してしまうと、ロシアの面目が潰され、さらに、他のロシアに帰属していた地域が独立運動する火種になりかねない。

4、ウクライナを失うことは、プーチンにとってロシアの弱体化を示す結果につながる

5、そして、最悪なのが、ロシアの有する軍事力を世界にアピールする絶好のチャンスともプーチンは考えている。

ロシアは天然ガスの需要が大きいため、アメリカとロシアとの紛争悪化は、石油資源にまた頼らざる得ない現実に直面せざる得ません。

結果的にカーボンニュートラル(脱炭素)から脱却できないことにつながります。このままだと、天然ガスが高騰し、石油に依存することになり、石油・ガソリン価格のさらなる高騰につながります。さらに、電気料金の高騰が生じ、世界はエネルギー高になっていくでしょう。

アメリカの株価が2ヶ月前から利上げ報道を受け、NASDAQの暴落、それは今回のことを折り込むような形でした。

過去のデーターからも言えることですが、株価が下がる時に必ず戦争が起きます。911やイランイラク戦争・・・・

まるで、こうなるのが仕組まれていたような感想を実感してます。

さらに、この構図は新たなる冷戦を生み出し、

それに乗じて国民の不安を煽り軍需産業に恩恵をもたらす可能性もあります。

今回のの戦争はある答えを導き出す可能性があります。

「ウクライナが核兵器を持っていたら、ロシアは軍事行動を起こさなかったのでは?」ということです。

この戦争は多くの国に抑止力としての核兵器の意味を与え、実際に行動を起こした西欧の国も出てきています。

今度は自分たちの国が狙われるかと疑心暗鬼になるでしょう。

昨日まで、平和に暮らしていたのに、家があり、仕事があり、家族がいて。それが次の日には空襲警報がなり、クラスター爆弾を打ち込まれ、日常が壊されていく。地球の裏側でそんなひどいことが今現実に起こっているなんて決して許せない。

ウクライナ紛争が早期に決着し、ウクライナの人々の命が少しでも助かることを祈っています。

「私達日本人は果たして何ができるのか?」

最近そればかり考えてしまいます。

執筆者

院長 山崎泰輔

- 日本大学生物資源科学部畜産学科卒業

- 日本大学獣医学部獣医学科卒業

- 2009年10月に「そよかぜ動物病院」を開業

- 2014年9月そよかぜ動物病院北与野院を開業

- 2017年12月 そよかぜ動物病院与野駅前院を開業

企業様へ

講演・執筆・出演依頼の方はご連絡ください。

2022年2月24日(木)

そよかぜ動物病院獣医の山崎 泰輔が今回の記事を執筆します。

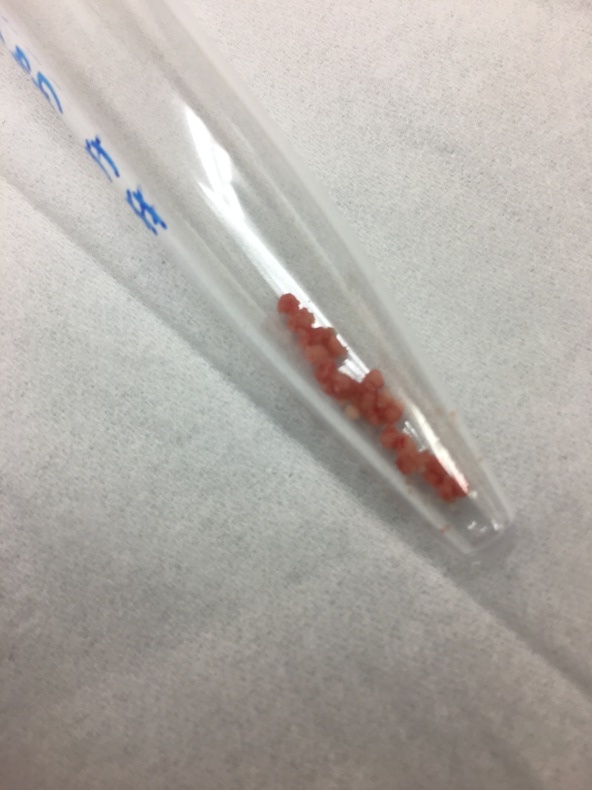

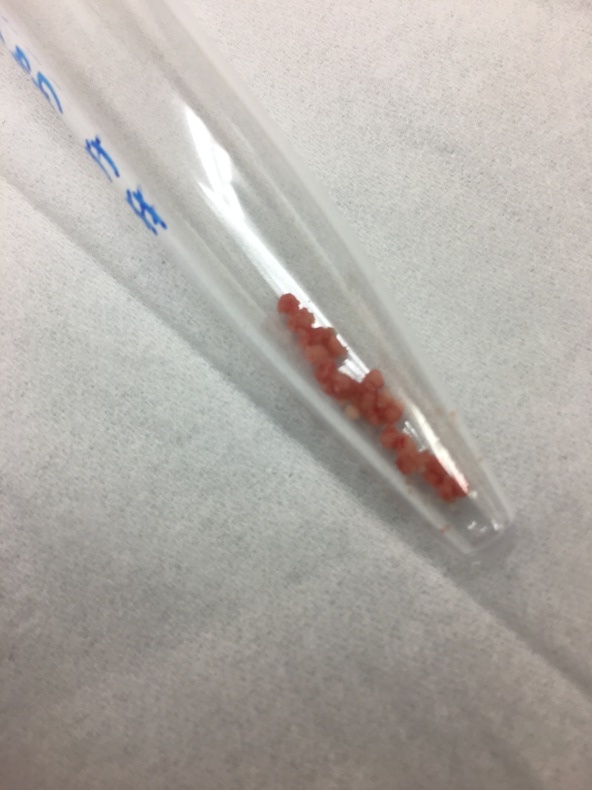

先月来た猫ちゃんは、細かい膀胱結石が膀胱に溜まり、おしっこの時に痛みのせいか悲鳴をあげていました。そして何ヶ月も頻尿を繰り返し トイレに座ってもなかなかオシッコが出ない!!辛そうでした。

今回。飼い主さんが決心し、今日手術になりました。

当院では 膀胱結石の手術は日常的に実地していますが。

今日の手術では コンペイトウ状の結石が数十個。

1mm~3mmの石が大量に摘出されました

最後に膀胱を丁寧に縫合して手術が終わりました。

膀胱結石は重度にならないと頻尿などの症状を起こさないので病院に検診やワクチンにきた際は

膀胱結石は重度にならないと頻尿などの症状を起こさないので病院に検診やワクチンにきた際は

エコー検査をしてもらいましょう。

わずか2~3分で結果は出ます。

もちろん、尿検査だけではく腎象のエコー検査も必須です

お気軽に検査を受けてくださいね

執筆者

院長 山崎泰輔

- 日本大学生物資源科学部畜産学科卒業

- 日本大学獣医学部獣医学科卒業

- 2009年10月に「そよかぜ動物病院」を開業

- 2014年9月そよかぜ動物病院北与野院を開業

- 2017年12月 そよかぜ動物病院与野駅前院を開業

企業様へ

講演・執筆・出演依頼の方はご連絡ください。

2022年2月23日(水)

そよかぜ動物病院の獣医師 山崎です。

そよかぜ動物病院の獣医師 山崎です。

乾燥が続く毎日ですが、皆さん体内の水分量ってどれぐらいか知ってますか?

体内の水分量

動物の体内の水分量について

個体差はあるものの現在までにわかっていることをお伝えします。

成人女性は体重の55%

成人男性は体重の60%

新生児では体重の75%

高齢者では体重の50%

これは脂肪組織(水分含量10%)よりも筋肉組織(水分含量75%)の方が水分含量が多いとされています。

体の半分以上が水分で構成されているんですね。

下痢や嘔吐するとすぐ脱水する可能性も理解できますね、

スポーツドリンクよりも「OS1」の方が糖分が制限されていていいみたいですよ。下痢した時は飲む点滴「OS1」

執筆者

院長 山崎泰輔

- 日本大学生物資源科学部畜産学科卒業

- 日本大学獣医学部獣医学科卒業

- 2009年10月に「そよかぜ動物病院」を開業

- 2014年9月そよかぜ動物病院北与野院を開業

- 2017年12月 そよかぜ動物病院与野駅前院を開業

企業様へ

講演・執筆・出演依頼の方はご連絡ください。

2022年2月23日(水)

こんにちは

埼玉県のさいたま市で開業している獣医師山崎です。

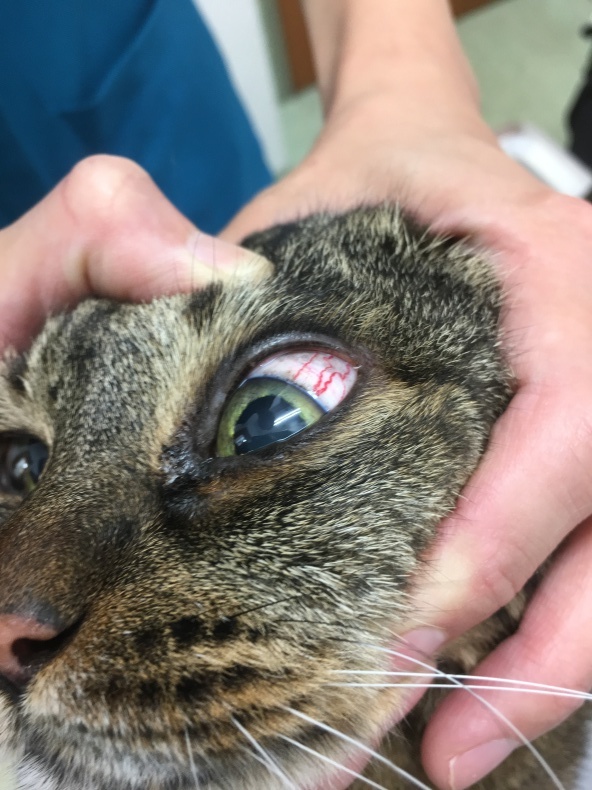

今回は猫の緑内障と見つけにくいポイントを紹介し得ていきていお思います

真っ赤になった眼

こんな症状に出会ったら。。

まずは結膜炎か角膜炎を疑いますよね

今日は猫ちゃんの緑内障についてお話しします

猫ちゃんは緑内障って珍しい病気なんです

そもそも緑内障ってどんな病気かと言うと。。。

眼の表面の角膜と水晶体(レンズ)の間にある水(眼房水)が溜まりすぎちゃって

眼中の圧力が高くなる病気なんです。

とっても痛いのが特徴。

点眼で溜まった水(眼房水)を排出させて眼の圧力を和らげるのが治療になります。

点眼で良くならない場合、そよかぜ眼科診療部では緑内障のレーザー手術やインプラント手術もおこなっております。

この病気 ほとんどはワンちゃんの病気ですが

猫ちゃんの緑内障も時々見かけます

ショボショボしたり

白眼が真っ赤になっていたら

そよかぜ眼科診療部に気軽にご相談ください。

2022年2月23日(水)

そよかぜ動物病院の院長の山崎です。

今日は、全世界注目のサプリメント「エネアラ」について記事にしたいと思います。

最近、45歳になり、めっきり老け込んで、筋トレや食事制限を頑張っていますが、

細胞をどうやったら若返るのかな?って考える毎日です。

そんな私にもぴったりのサプリメントがエネアラです。

エネアラ(世界初の5-ALA配合)

エネアラは5ーALA配合のサプリメントです。

エネアラの機能

5ーALAはアミノ酸の一種でミトコンドリを活性化する世界初のサプリメントです。

何がすごいかというと、ミトコンドリアを元気にしてくれるんです。

5ーALAは細胞がエネルギーを作り出すための最も重要な物質と言われており、そのため「生命の根源物質」と呼ばれています。

5ーALAは吸収されると体内でFe(鉄)と結合し、「ヘム」と呼ばれるもになります。

このヘムは細胞内のミトコンドリア内でATPのエネルギー産生に使用されます。

人間の体には37〜60兆個の細胞で構成されており、その一つの細胞にはミトコンドリアが200〜1000個も存在している。。単純計算しても約3700兆個〜3京7000兆個ものミトコンドリアが、ヒトの体に存在することになる。

つまり私たちの体の10%はミトコンドリアで形成されていることになります。

体重でいうと私は65kgだから、ミトコンドリアは総重量6kgにもなります。

この大量のミトコンドリアは一体何をしているかというと、

1 エンジンの役割。(糖から38ATPを産生)

2 細胞の新陳代謝を促し、新しいミトコンドリアを生み出すことによって

エネルギー産生を維持している

3 古くなったり傷ついた細胞を内蔵されているミトコンドリアが死の伝達物質を出してアポトーシス(細胞死)を誘導する

このミトコンドリアの活性を促すのが5ーALAというアミノ酸:エネアラなんです。

このことからエネアラは細胞の新陳代謝を活性化して、癌の予防、老化の防止、ダイエット効果さらには痴呆症にも効果がある万能サプリメントです。

体の健康はミトコンドリアが大きく関与しているため、犬や猫に大きな活躍を期待されています。

現在エネアラが獣医の臨床で使用されているのは

腎臓病

高脂血漿

膵臓疾患

痴呆症

肥満

このほかにも、いろんなデーターが出てきていますので、エネアラは注目のサプリメントです。

*エネアラはちなみに動物病院でしか買えませんので、それ以外の流通物は偽物の可能性があります。

https://eneala.jp/#nyanlife

2013年11月に発表されたEva Bianconiらの論文において、人体の細胞数はおよそ37兆個である。と結論づけられました

執筆者

院長 山崎泰輔

- 日本大学生物資源科学部畜産学科卒業

- 日本大学獣医学部獣医学科卒業

- 2009年10月に「そよかぜ動物病院」を開業

- 2014年9月そよかぜ動物病院北与野院を開業

- 2017年12月 そよかぜ動物病院与野駅前院を開業

企業様へ

講演・執筆・出演依頼の方はご連絡ください。

2022年2月22日(火)

猫は犬と違い、脾臓に血液を溜め込むことはできない動物です。

エコーでの猫の脾臓のお大きさは

脾体部1㎝前後

脾頭部1㎝以下

レントゲンでは脾腫っかどうかの判別はできません。

猫の脾腫は悪性腫瘍(特に肥満細胞腫)に多く見られるので注意が必要です。

2022年2月21日(月)

そよかぜ動物病の獣医師の山崎です。

獣医さんになると必ず質問される言葉が、「なんで獣医師になったんですか?」

そこの困っている患者さんがいるから、なんて格好いいことが言えたらいいのですがね。

今日は、日察しぶりにこの話題に触れたいと思います

「僕が獣医を目指した理由」

先月 診察中に

「先生はなんで獣医を目指したんですか?」と聞かれました。

その問いに簡単に答えられませんでした。

開業して12年 本当にいろんなことがあって

がむしゃらにこの獣医という仕事をしてきました。

多くの命を救い、そして見送り、嬉しいことも悲しいこともいっぱいいっぱい飼い主さんと一緒に背負ってきました。その過程には本当にいろんなことがいっぱいあって、一言では言い表せません、だからなんで獣医を目指したのかと改めて聞かれて、すこし返答に困りました。

「動物が好きだからだけではこの仕事続けられません」

この12年間何度も 立ち止まって 考えさせられました。

その都度、なんで獣医という職業が好きなんだろう?って何度も自問自答してきました。

今の私の答えは

ヒトが好きだから、獣医をやってます。

人の笑顔を観たいから獣医を目指しました

「ペットを通して出会える人たち」

その出会いを特別な出会いにしたい

飼い主さんを笑顔にさせると

ペットたちも自然と喜ぶ。

全部 つながっているんだなって感じます。

ありがとうというその言葉は患者様だけの言葉ではありません。

人間誰しもが、支え合って生きていける。

そこには信頼と尊敬がなければ「ありがとう」なんて言えません。

ありがとうを言える人って、「あなたのこと尊敬してます」っていうのと同意義なんだなって思います。

ありがとうって感謝の気持ちを伝えてください。

「言いたくない人は、残念な人ですね。」

想いは伝わり、つながっていく。本にしようかな

2022年2月18日(金)

NTpro-BNP(心室負荷を評価するホルモン)について

B型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)は正常な心臓では分泌されておらず、心不全時に心室の筋肉で産生・分泌されるホルモンです。

つまり、心室に問題が生じると分泌されるホルモンなので、心臓の検査としてとても有用です。

心臓は、自律機能(恒常性)を有しており、心室に負荷がかかると、このホルモンが分泌され、血管拡張作用や利尿作用が生じ、結果、心臓の負担が軽減されます。

BNPは心室筋の伸展刺激で分泌されるホルモンであり、ANPより多くの心臓病が診断可能です。心室筋に負荷がかかることで心筋細胞内で産生されたNTpro-BNP(非活性型)とBNP(活性型)に切断されて血中に分泌されます。

犬猫におけるの血中半減期は不明ですが人のNTpro-BNPは血中半減期が約20分と言われております

血中に分泌されたBNPは、ANPと同様に血管拡張作用とナトリウム利尿作用を生じさせます。

Q「なぜBNPではなくNTpro-BNPを測定するのですか?」

NTpro-BNPはBNPより血中では安定しており、また、BNPより血中半減期が長いためNTpro-BNPを測定します。

Q「NTpro-BNPの検査数値の見極めについて教えてください」

①僧帽弁閉鎖不全症の場合

<900

左心不全の可能性が低い

900〜2500

中程度の左心不全

>2500

重度の左心不全

②その他の弁膜疾患と心筋疾患

重度の右心不全・肺高血圧症・三尖弁逆流症・肺動脈逆流症

犬猫の心筋症

③高血圧・甲状腺機能亢進症・腎機能低下では容量負荷によって心室筋に負荷がかかりNTpro-BNPが高値を示す。

④猫の心筋症

猫は正常猫においてNTpro-BNPが100を超えることはない。

なので>100以上の数値では心室に負荷が生じている状態と考えられる。

Q「NTpro-BNP検査で診断可能の心臓病は?」

僧帽弁閉鎖不全

犬・猫の心筋症

心筋炎

呼吸器疾患の除外

心筋梗塞

重度の右心不全・肺高血圧症・三尖弁逆流症・肺動脈逆流症

Q「右心不全もこの検査で診断できますか?」

右心不全の初期では、この数値は上昇しないので、初期の右心不全ではエコー検査が必要です。右心不全が重度になると心室全体に負担が生じるので、NTpro-BNPで検査が可能です。

そよかぜ動物病院の獣医師 山崎です。

そよかぜ動物病院の獣医師 山崎です。